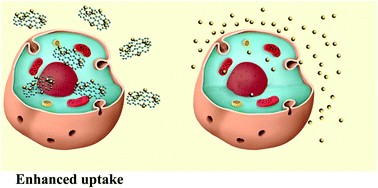

石墨烯/金属纳米微粒的细胞内浓度和细胞毒性的定量研究

2014-07-01金属纳米微粒(如金或银纳米微粒)常被用来与石墨烯复合,以增强石墨烯(GO)的性能。但是其细胞内吞,尤其是绝对胞吞量不清楚,不利于阐明其与细胞的相互作用和产生的后果。因此本课题组与德国莱比锡大学合作,使用粒子束显微镜IBM这一新技术研究了A549细胞和HepG2细胞对GO/Au和GO/Ag复合物的胞吞过程。将该方法与经典的电感耦合等离子体质谱ICP-MS方法比较,发现IBM技术由于可区分细胞膜上吸附的微粒和细胞内的微粒,所得结果较小。在此基础上,发现GO/金属纳米微粒复合物较游离的金属纳米微粒更易被细胞内吞,从而导致细胞内金属元素浓度较高,产生明显的细胞毒性。这一研究发展了定量研究细胞吞噬金属基纳米材料的新方法,并据此更好地研究相应纳米材料的生物学效应。 题为“A quantitative study of the intracellular concentration of graphene/noble metal nanoparticle composites and their cytotoxicity”的论文在纳米材料领域核心期刊Nanoscale (SCI Impact factor:6.233)上发表。 Xiangyan Zhou, Marco Dorn, Jürgen Vogt, Daniel Spemann, Wei Yu, Zhengwei Mao,* Irina Estrela-Lopis, Edwin Donath and Changyou Gao. A quantitative study of the intracellular concentration of graphene/noble metal nanoparticle composites and their cytotoxicity. Nanoscale, 2014, DOI: 10.1039/C4NR01763C