关于SRTP学生招收的通知(更新)

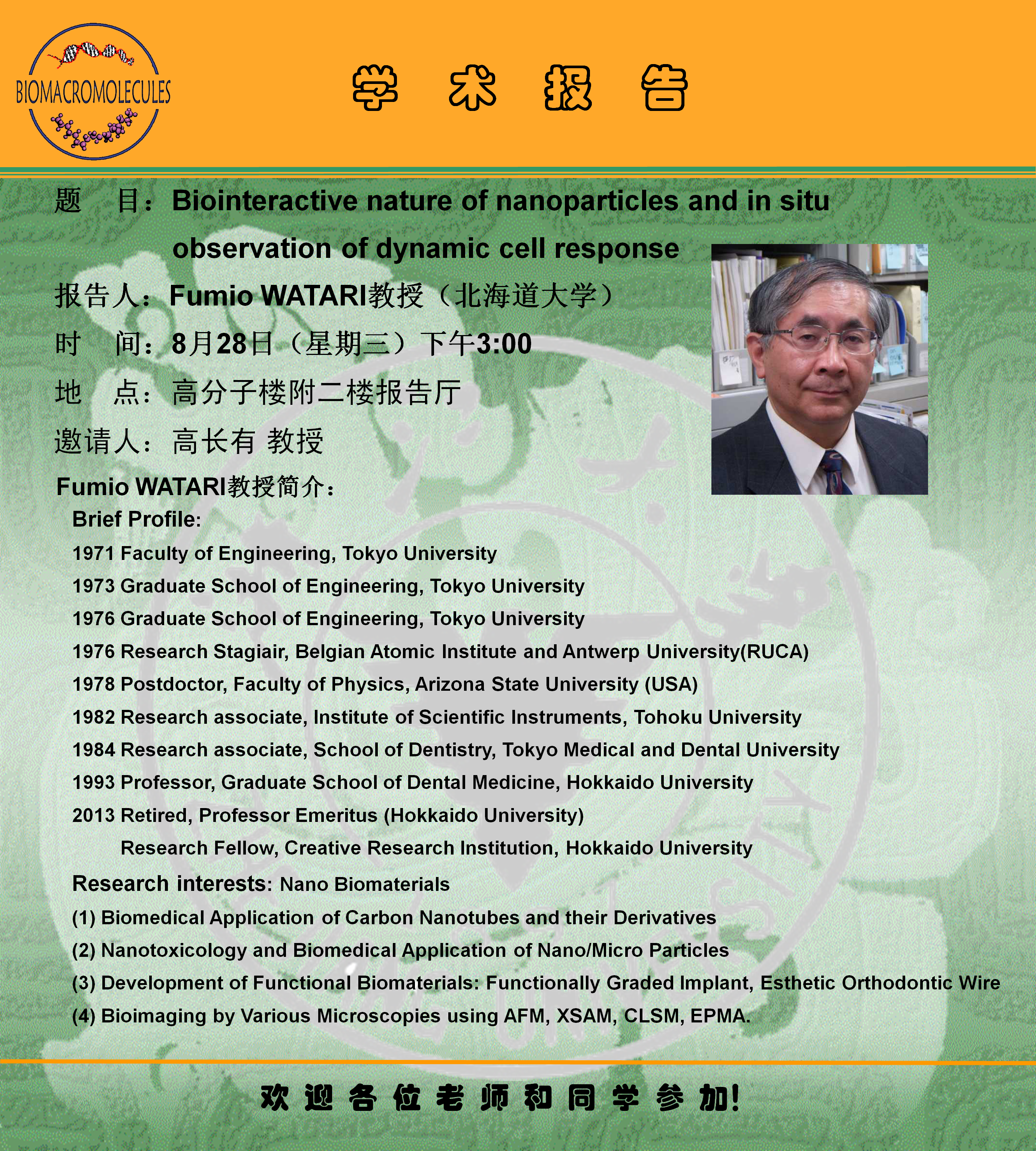

2013-03-13又到了一年一度的本科生同学申请SRTP项目的时间了,目前已经多名同学申请来我们课题组做SRTP。本课题组以高长有教授为课题组长,另外有马列教授和仝维鋆、毛峥伟副教授,主要研究方向为织修复与再生医用高分子材料、细胞迁移与分化诱导材料、胶体微粒与细胞的相互作用和自组装微胶囊。老师和研究方向的具体介绍可以看网站相关栏目。 各位有意到本课题组进行SRTP训练的同学可以直接和各位老师联系,联系方式见"人员信息"栏目。 另外本课题组以往的SRTP项目开展情况可见给申报本组SRTP的同学的一封信。 3月16日(本周六)下午2:00在高分子大楼311室各位老师将与同学们进行面对面的交流,为同学们答疑解惑。 欢迎各位同学届时参加! 浙江大学组织修复与再生医用高分子材料课题组 2013年3月12日