课题组成员参加第九次世界生物材料大会

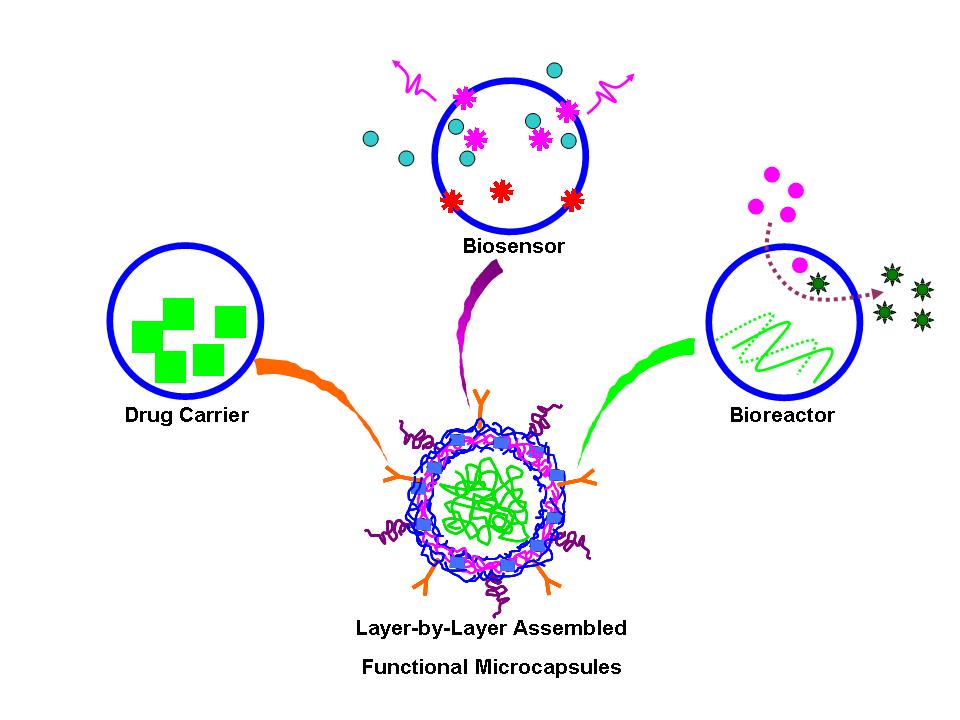

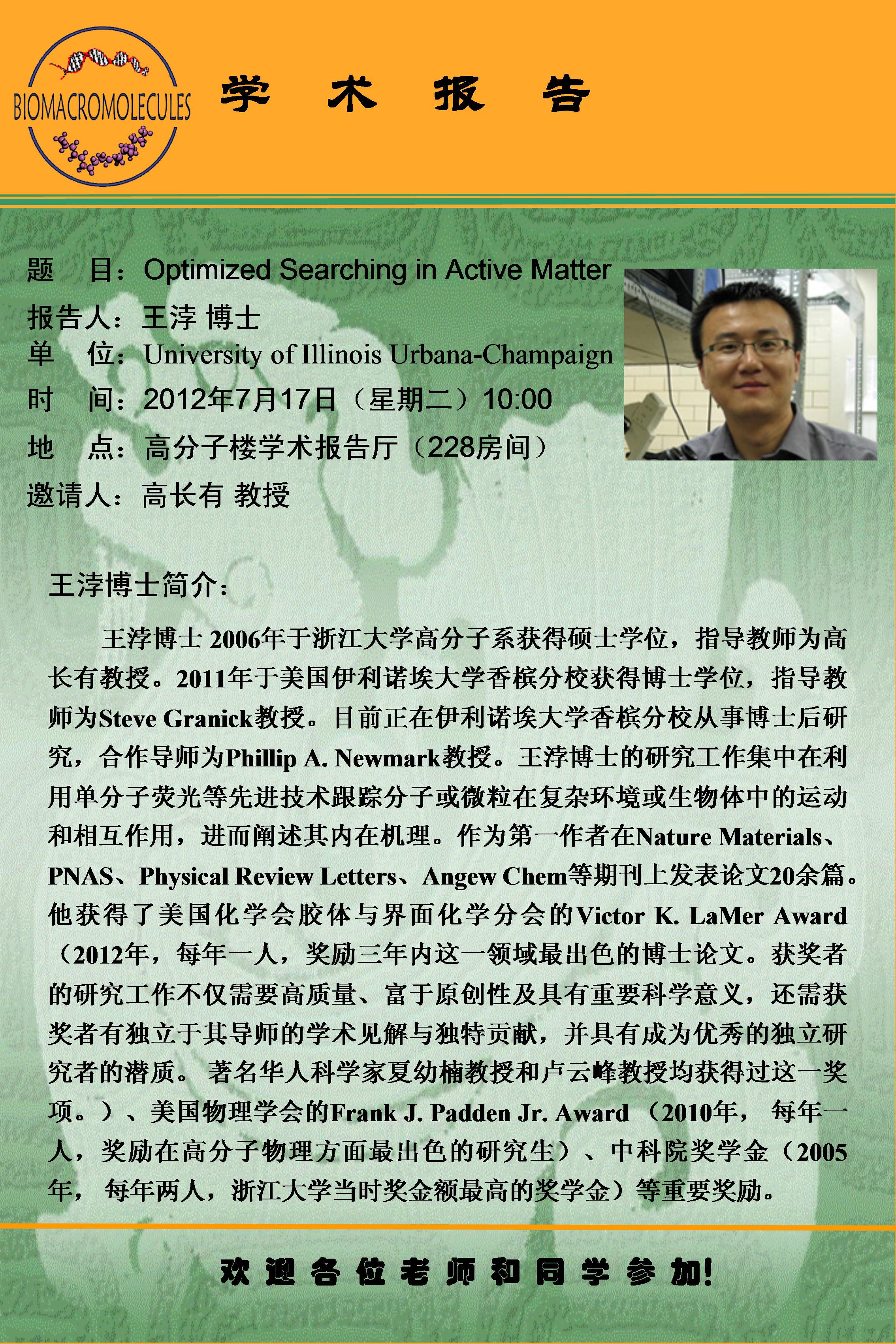

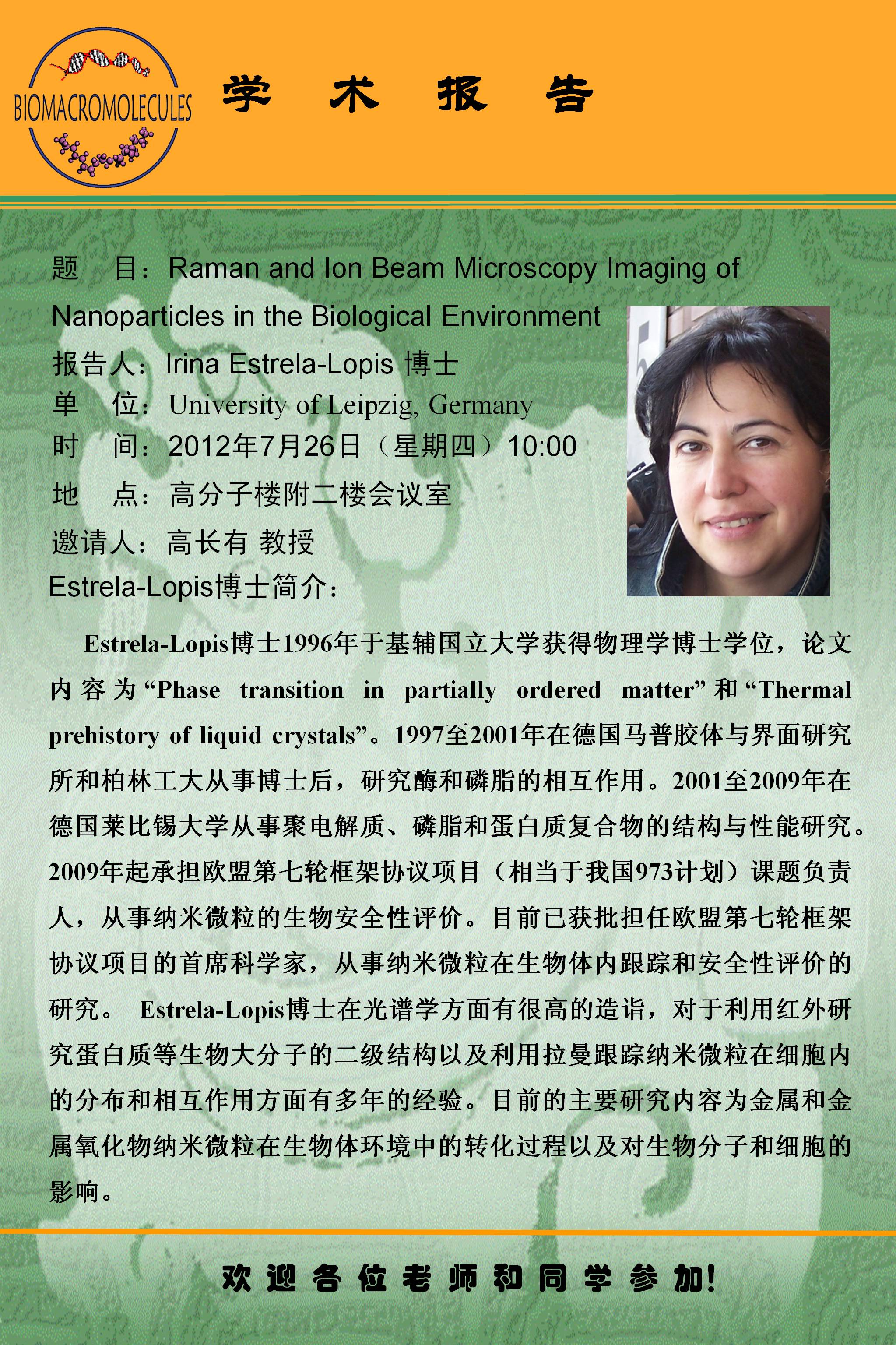

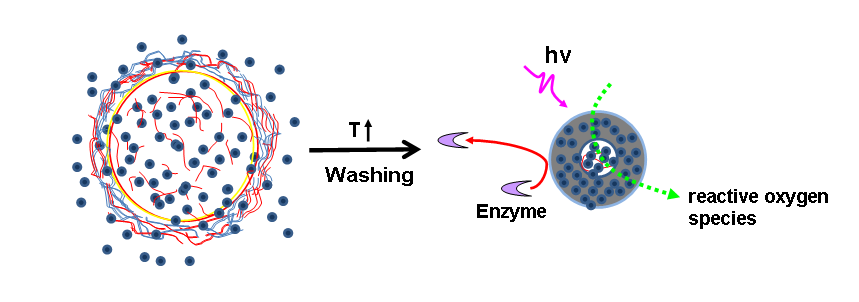

2012-06-092012年6月1日至6月5日,第九次世界生物材料大会(9th World Biomaterials Congress)在成都举行。由国际生物材料科学与工程学会联合会(IUSBSE)发起和组织的四年一次的世界生物材料大会是全球生物材料界层次最高、规模最大的综合性盛会。出席大会的包括全球从事生物材料研究开发、生产、检验评价、临床研究和应用以及管理的科学家、医学家、企业家、政府官员、出版商和其他相关人员,是一个多学科交叉的学术盛会,一个促进国际学术、商务及管理合作的平台。本次大会以新型生物材料及其与再生医学交叉的前沿为主题,内容包括生物材料科学与工程、生物工程、生物技术、组织工程、药物控释等;临床应用涉及广泛的领域,包括矫形与创伤外科、普通外科、心脑血管及心脏外科、牙科等。 本课题组高长有教授、马列教授、仝维鋆副教授、毛峥伟副教授及任探琛、周想燕、李菲菲、李博、王秉、朱旸、邢东明、叶辰、张兵、邓君等同学参加了此次大会。 高长有教授担任了本次大会的国际科学项目委员会成员及地方组织委员会成员,并组织了“结合蛋白与基因的功能细胞支架(Functional cell scaffolds combined with protein and gene)”专题;主持了“层层构建的生物材料-1、2、3维纳米组装(Layer-by-layer built biomaterials: 1-, 2- and 3D nanoassembly)”等专场报告;受邀作了关于“用于全层皮肤缺损体内治疗的基因活性支架(Gene activated scaffolds for in vivo therapy of full thickness skin loss with enhanced angiogenesis)”的主题报告,获得了国内外同行的高度评价和广泛反响。 此外,在本次大会上,马列教授作了题为“用于全层软骨缺损重建的转化生长因子-β1活化的PLGA/纤维蛋白胶/骨髓间充质干细胞复合支架(TGF-beta1 activated PLGA/Fibrin Gel/MSCs hybrids for the restoration of full thickness cartilage defects)”的口头报告;仝维鋆副教授作了“基于多层胶囊的自沉积与热致收缩的药物高效装载与可控释放(High efficient loading and controlled release of drugs by combination of spontaneous deposition and heat-induced shrinkage of multilayer capsules)”的口头报告;毛峥伟副教授作了“金属氧化物的胞吞及其对细胞功能的影响(Cellular internalization of metal oxide nanoparticles and their influences on cell functions)”的口头报告。与会同学们分别就胶体粒子、梯度表面与功能支架等材料的制备、细胞胞吞、迁移和分化等行为以及组织修复等方面的研究作了口头报告或海报展示。 通过本次大会,本课题组进一步加深了与国内外同行交流与合作,扩大了在生物材料、组织工程与再生医学领域的影响。